圖解/被逼付「情緒房租」生心病 青年外租逃走中

前陣子出現了一詞,叫做「情緒房租」。小編從各大社群中搜尋一番,翻閱無數篇留言中不難看出,許多網友曾被家中成員(父母居多)情緒勒索的金句,各種慘痛經驗,引發不少共鳴:

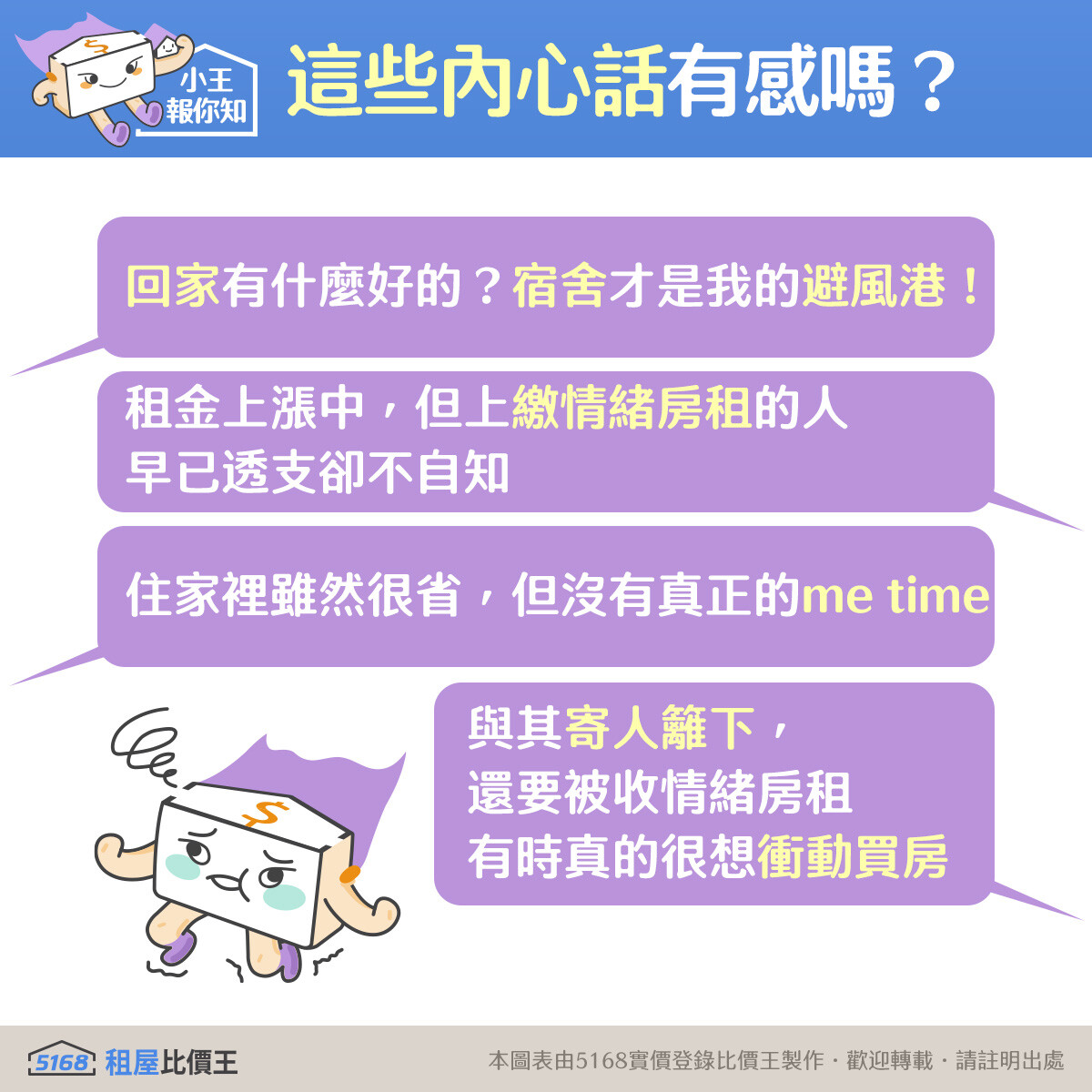

「回家有什麼好的?宿舍才是我的避風港!」

「租金可能不斷急速上漲,上繳情緒房租的人已經透支了,卻不自知...」

「寧願多花1萬塊住外面,也不要和爸媽在家裡『大眼瞪小眼』!」

「啊昨天匯的(孝親費)怎麼比上個月少?不是剛換新工作?薪水要是沒有比較好,就趕快再換一個吧」

「與其寄人籬下,還要被收情緒房租,有時真的一股衝動,很想直接買房下去。」

日前Netflix上架的台劇《童話故事下集》講述一對夫妻的婚後生活,原以為結婚後,兩人能修成正果。

卻因妻子逐漸看清老公的真面目,兩人之間的生活大小事,男方無法自己做主,凡事都要問過媽媽的意見,看她臉色和標準行事。

夫妻婚後必須和公婆共居。面對控制欲極強的婆婆,老婆恨不得趕緊搬出去,多次勸說老公,卻得到了「住家裡...真的不好嗎?」這種令人哭笑不得的答覆。

無法忍受老公各種「媽寶事蹟」,使得女主角對於維繫婚姻關係,慢慢失去信心...

觀賞這部「輕喜劇」(或有人稱作「清醒劇」),讓想步入婚姻的男男女女,不得不重新檢視自己與另一半,是否能長長久久,繼續走下去。

都說「家,是永遠的避風港。」這段話看似正確,卻不太精準。「理想很豐滿,現實很骨感。」並非每個家庭,都是標準良善的典範。

有個很大的前提是:家中成員是否能互相體諒,尊重彼此的生活習慣,且願意花時間溝通?

否則,依華人社會的傳統文化,大多長輩總是習慣說教、以自身從小到大積累的觀念,強加在晚輩身上;要是發現對牛彈琴,晚輩根本「講不聽」;只好「教育憑拳」因為打罵教育,立竿見影。

導致愈來愈多年輕人,不太願意長住家中。也別怪家長認為自己的子女,愛把家裡當作「旅館」,因為雙方見面幾乎零互動。

更別說隨年紀增長,返鄉過年的次數屈指可數。(應付家裡兩尊,都快來不及補血了;過年還得面對一大坨,一年才見一次面的親戚?算了啦...)

被迫支付的「情緒房租」,比起有形的租金更可怕?

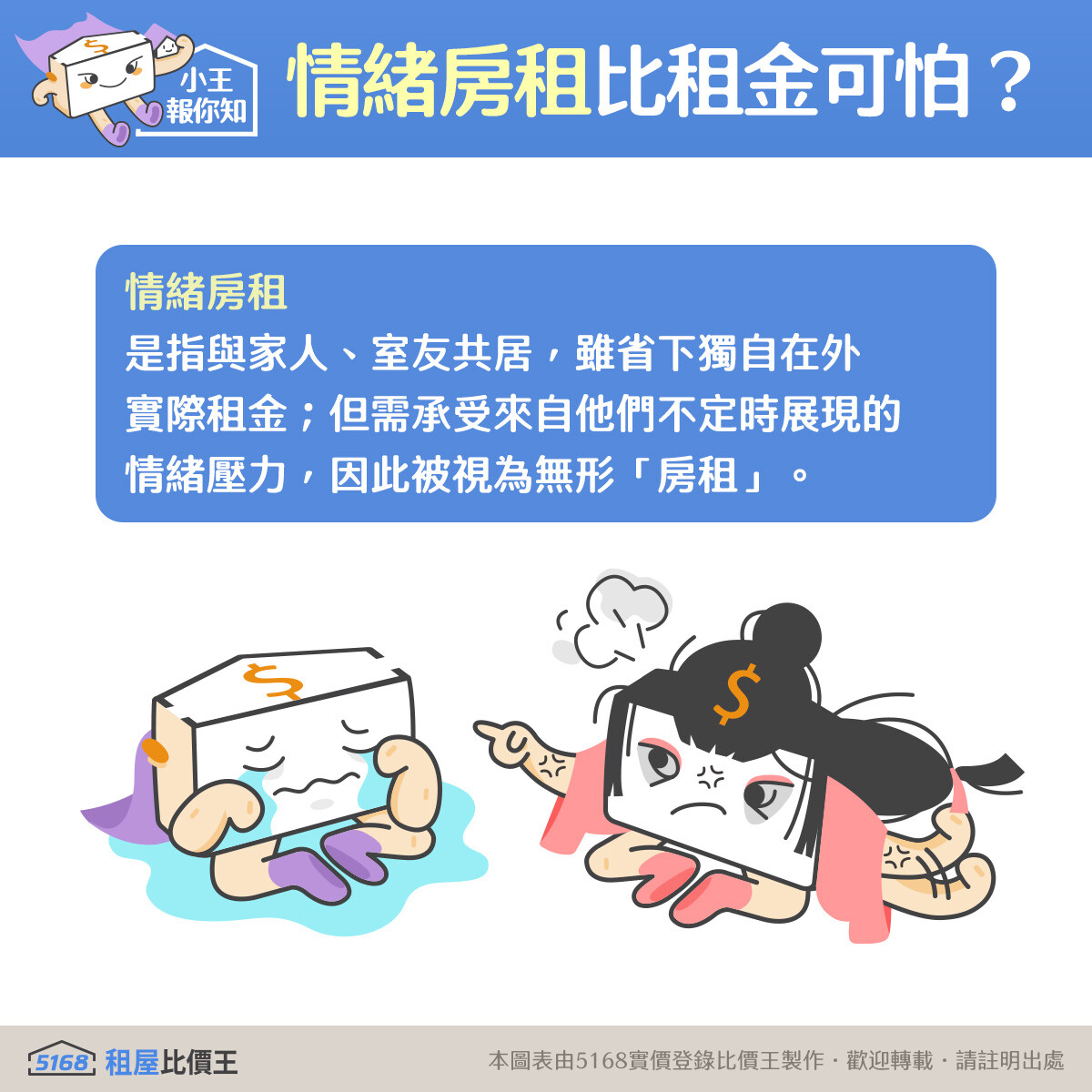

「情緒房租」通常指的是和家人同住的人,雖然省下在外實際的房租費用;但在家中卻需承受來自家人,或共居室友,不定時展現的情緒壓力,因此被視為一種無形的「房租」。

簡單來說,就是你一回到家,面對家中成員,必須不斷消耗的隱藏性情緒成本。

例如,生活習慣的差異、長輩過度的關心或強烈建議,可能導致壓力增加;房間門不能上鎖,缺乏個人隱私;長輩眼中「不合時宜」的穿著打扮(難道出去逛個街,還得要換上成套西裝,或華服?)

甚至,有些父母還會認為:「是我(們)以前辛辛苦苦花錢買了這間房子,給你免費從小住到大,你(兒女)不懂感恩就算了,還敢討價還價?我們說的軍令如山,反抗駁回!」

然而,此種威權式的教育,以及根深蒂固的舊有觀念,將晚輩的關係經營,理所當然地視為一種「回饋或報酬」時,長此以往只會愈顯疏離,僅為共居同個屋簷下「最熟悉的陌生人」。

一旦晚輩反抗無果,等到自己經濟獨立,選擇外宿的那一刻,才有「重獲新生、享受自由」,總算擁有自我喘息的一方天地。

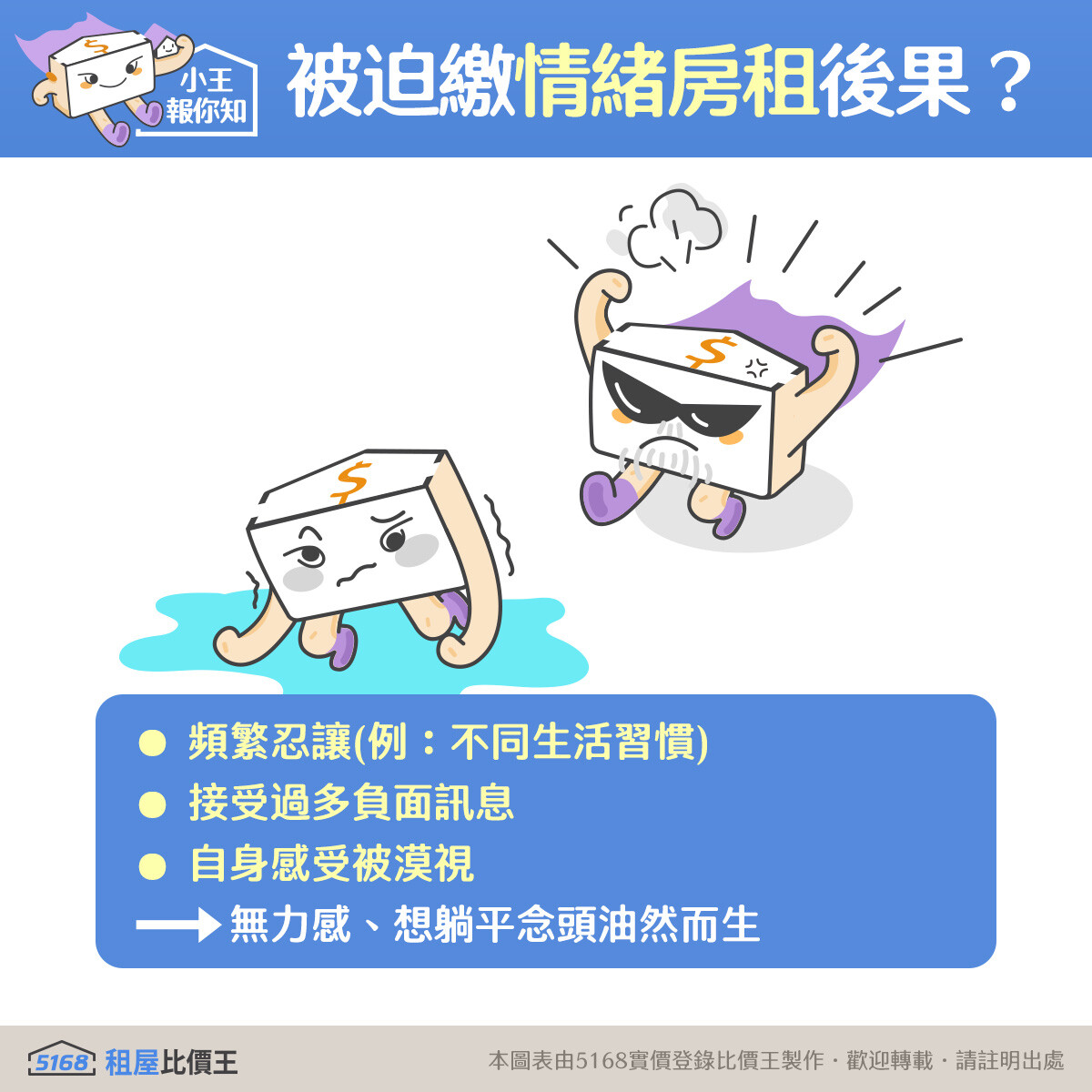

比起實際金錢的支出,「情緒房租」更在意自己是否因頻繁的忍讓、接受過多負面訊息、自身感受遭受漠視等對待,導致身心靈默默被侵蝕,伴隨而來的「無力感」、「想躺平」的念頭油然而生。

因此,選擇與父母或其他長輩朋友同住時,除了考慮經濟因素外,也應評估與家人的相處模式和自身的心理需求,避免持續付出「情緒房租」,遠超過實際房租所帶來的負擔。

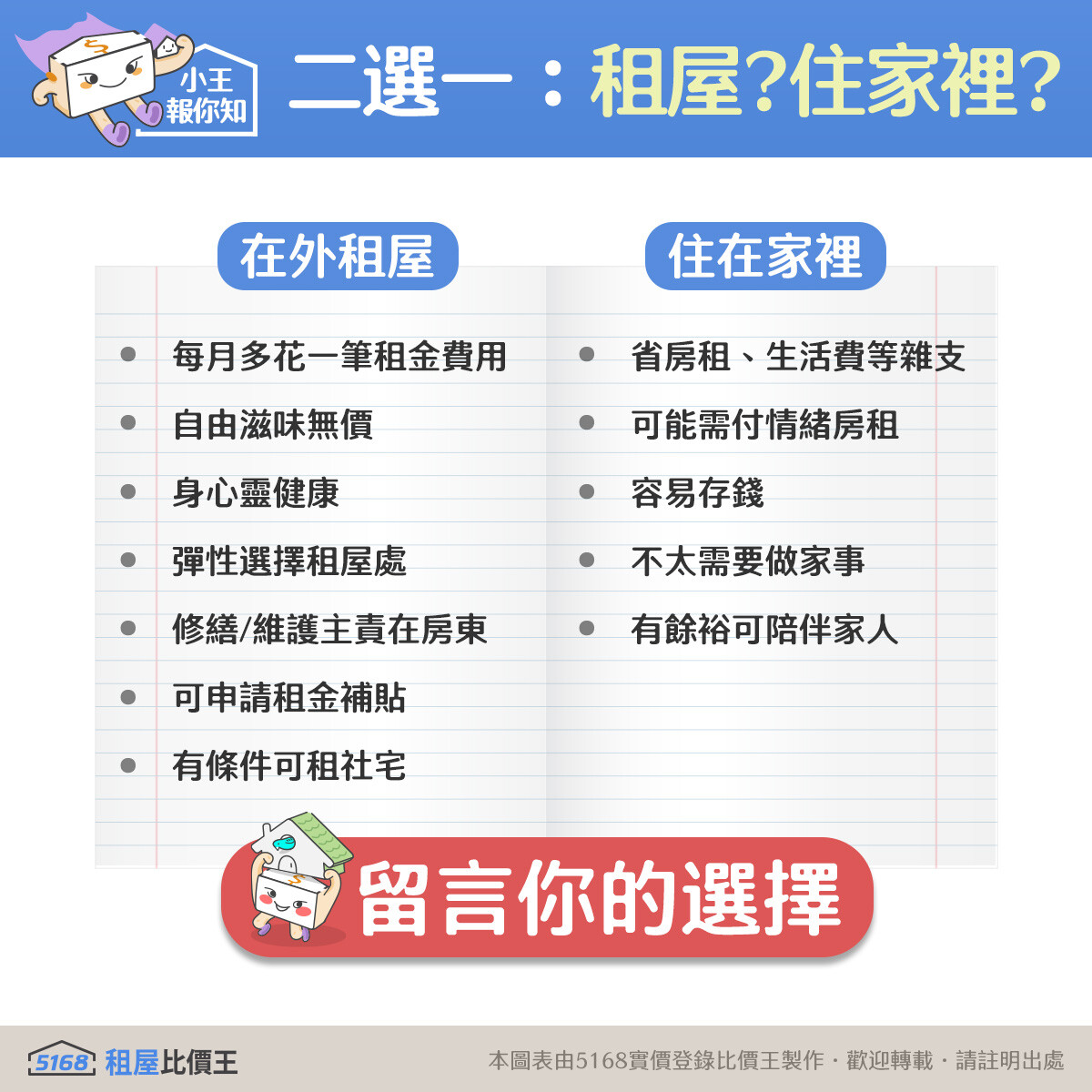

綜合以上討論,許多人認為,與家人同住雖能節省租金,但可能需承受來自家人情緒壓力、生活習慣差異,所帶來的精神負擔。

因此,有些人選擇支付實際的房租,以換取心理上的自由和舒適。

最後小編想說...

「溝通」,是雙向的。要是一方滔滔不絕地說;另一方被限制只能乖乖聽話。而非互相傾聽,這樣的關係自然好不到哪裡去。

小編曾在某次的Podcast聽過一段話,至今印象深刻:「『長幼尊卑』不該凌駕於『是非對錯』之上」,送給大家。